Chat GPT, Settembrini ed epitaffi #91

Pasque e ponti hanno travolto come un fiume in piena la fine di aprile (il più crudele dei mesi) e ci hanno gettato in un maggio solare e amico di tutti. Il tempo passa, il corpo cambia e non ci sono più le mezze stagioni. Ma c’è sempre l’insostenibile leggerezza dell’internet.

Cominciamo!

Ci incuriosiamo, ergo siamo

Sono alle ultime pagine di un libro che non ho ancora capito se mi è piaciuto o no. Ma visto che in queste ultime settimane non sono riuscito a staccarmi dalla lettura, potrei propendere per il “piaciuto”.

Parlo de La montagna incantata di Thomas Mann, un libro su cui avevo grandi aspettative ed enormi preconcetti, e che forse per questi motivi all’inizio mi ha fatto un po’ storcere il naso. Eppure la potenza della narrazione, la profonda simbologia, i personaggi iconici lo rendono un libro difficile da ignorare. Il primo pensiero che mi viene per descriverlo è che sia un lungo epitaffio all’Europa del ‘900. Cominciato dall’autore prima dello scoppio della prima guerra mondiale e concluso successivamente, in quelle pagine è condensato un mondo che oggi è definitivamente scomparso, eppure percepiamo come un fantasma in questa Europa che ormai sembra una casa infestata (di orribili presenze del secolo scorso).

Il romanzo è ambientato in un sanatorio nel cuore del cantone dei Grigioni. Siamo a Davos. Qui arriva, prima in visita del cugino, e poi paziente, Hans Castorp, protagonista del romanzo insieme alla montagna stessa e al suo ammaliante paesaggio.

Per certi versi è il classico romanzo di formazione. Hans è un giovane e ingenuo ingegnere di Amburgo che al sanatorio Berghof scoprirà la morte e una serie di personaggi che sembrano contendersi la sua formazione.

Tra questi c’è Lodovico Settembrini, un umanista progressista italiano che fa di Castorp il suo pupillo trasformandosi nel suo pedagogo. È un personaggio dapprima affascinante, ma successivamente disturbante. All’inizio mette in luce le lacune di Castorp, lo aiuta a svilupparsi, ma alla lunga emerge la sua protervia che spesso si trasforma in tracotanza nel trattare gli altri come sempliciotti.

Però è stimolante. Le sue battaglie dialettiche spingono Castorp a osservare il mondo da un punto di vista radicalmente diverso. È, in effetti, un maestro. Che ha una controparte in un altro pedagogo: Naphta.

https://www.dissipatio.it/siamo-tutti-naphta-o-settembrini-la-montagna-incantata-thomas-mann/

Mi è tornata in mente oggi questa maieutica, leggendo un testo interessante sull’intelligenza artificiale, nella newsletter Edamame di Mattia Marangon

Si parla di sycophancy, ossia di un meccanismo di adulazione, in questo caso messo in pratica dall’AI, che si attiva quando il nostro interlocutore tende a darci sempre ragione. Pratica soddisfacente da un punto di vista dell’appagamento personale, ma che alla lunga tende a farci diventare meno curiosi, meno aperti e rischia di far intorpidire il nostro senso critico.

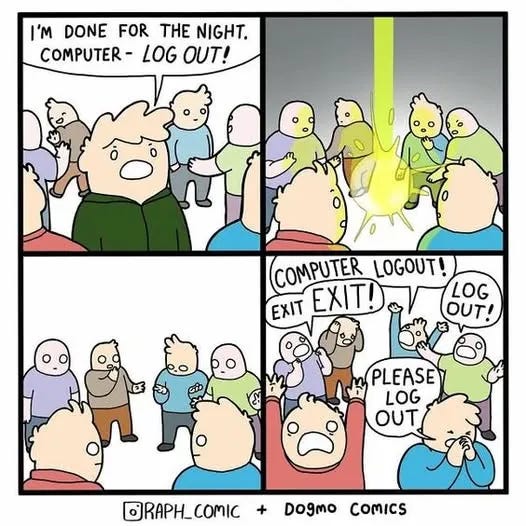

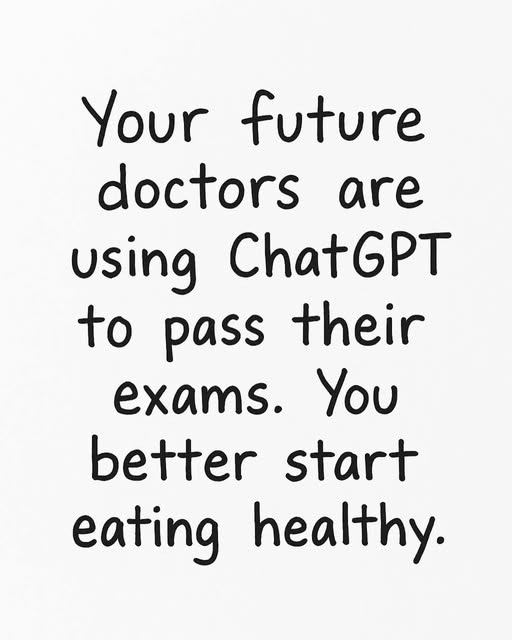

Questa cosa, tra l’altro, è alla base di uno dei meme più divertenti (e preoccupanti) che ho trovato in questi ultimi giorni.

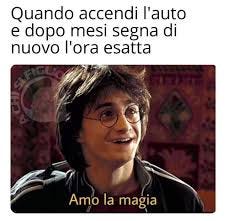

E la tecnologia sempre più difficile da padroneggiare, che fa lavori complessi al posto nostro, fa venire in mente il ciclo della fondazione di Asimov: quel momento nel futuro in cui la tecnologia è vista come magia, e avversata da molti, direi che ormai è arrivato.

O per dirla con le parole di un altro titano della fantascienza, Arthur Clarke, nella terza delle leggi di Clarke:

Qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia.

Tornando alla montagna incantata (che nelle nuove traduzioni è diventata magica: https://www.rsi.ch/rete-due/letteratura/Thomas-Mann-e-la-%E2%80%9Cmontagna-magica%E2%80%9D--2080230.html), un altro aspetto che mi ha immalinconito durante la lettura è quello del tempo. Dal sanatorio, nel cuore della Alpi Svizzere, Castorp e gli altri pazienti sperimentano una natura fatta di freddo, neve, mutamenti repentini, che oggi sta rapidamente sparendo. Thomas Mann era consapevole di scrivere un addio all’Europa, probabilmente non sapeva di farlo anche per il clima.

Canzoni e altri libri

Gianni Rodari non tramonta mai e invecchia bene come il vino. Sempre bello da leggere e rileggere e, ho scoperto, piacevolissimo anche da ascoltare. Soprattutto se a metterlo in musica sono 19 artisti e gruppi della scena indie.

Il disco si chiama Rifilastrocche in cielo e in terra, ideato e portato avanti da Francesco Locane, che ho avuto il piacere di conoscere e intervistare qualche giorno fa:

Un progetto che ha anche un risvolto solidale, visto che i proventi della vendita saranno devoluti all’associazione Educaid. Potete ascoltare l’album su Bandacamp, qui:

Cambiando un po’ tono (anche se Rodari ha scritto bellissime pagine contro la guerra), le notizie di questi giorni mi hanno portato alla mente due stralci, uno letterario, uno musicale. Il primo è Herman Hesse che ne Il lupo della steppa, ci ricorda come il pensiero della guerra proliferi spesso grazie all’indifferenza di tutti:

“Rifletterci un’ora, chiedersi un momento fino a che punto ognuno è partecipe e colpevole del disordine e della cattiveria del mondo: vedi, nessuno vuole farlo. E così si andrà avanti e la prossima guerra è preparata giorno per giorno con ardore da molte migliaia di uomini. Da quando lo so mi son sentito tagliare le gambe e mi sono disperato e non ho più “patria”, non ho più ideali, perché tutto questo non è che uno scenario per questi signori che preparano la prossima carneficina. Non ha scopo pensare pensieri umani e dirli e scriverli, non ha scopo rimuginare in testa pensieri di bontà: per due o tre persone che lo fanno ci sono in compenso ogni giorno migliaia di giornali e di riviste e discorsi e sedute pubbliche e segrete che vogliono il contrario e lo ottengono.”

Quest’ultima lo so che la cito spesso, ma ogni volta che sento parlare personaggi come Trump, Putin et similia mi torna in mente. La canzone è quella dei King Crimson, Epitaph, le parole che mi risuonano:

The fate of all mankind I fear

Is in the hands of fools

Poi oggi si parlava di epitaffi (e non è finita)

Pot-pourri finale

Doppia chiusura dedicata alla musica.

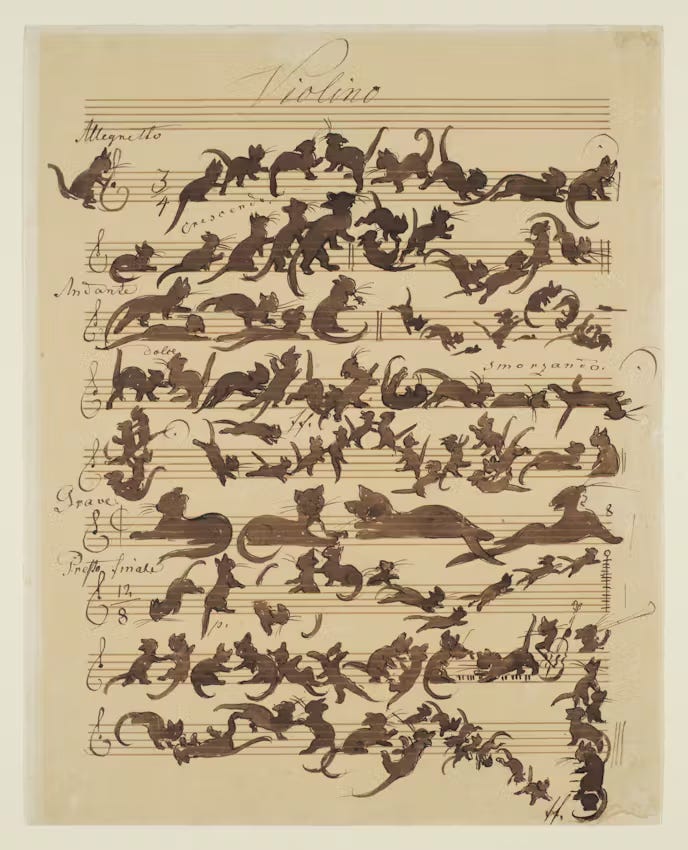

Si comincia con la sinfonia dei gatti di Moritz von Schwind

E si chiude con un altro epitaffio, quello del compositore russo tedesco Alfred Schnittke, un silenzio, tenuto indefinitamente e suonato con grandissima intensità

Alla prossima!